Meine Hosen wurden schmutzig, als wir uns vor der Polizei im Geröll verstecken mussten und lange bin ich nicht mehr so schnell gerannt, wie mit ukrainischen Polizisten im Nacken. Mein Guide war deutlich fitter als ich und musste es wegen mir langsamer angehen. Zum Glück spazierte der Chauffeur mit unseren GPS-Sendern im Wald. So schien am Grenzübergang zum Sperrgebiet alles normal. Ich denke aber sie wussten, dass wir Verbotenes taten.

Ich war in Tschernobyl. Mehrheitlich in Pripjat – die verlassene Stadt, so gross wie Biel/Bienne. Die Menschen hatten nur kurz Zeit, um ihre wenigen Dinge zu packen. Man behauptete, dass es nur für drei Tage sei. Es kam aber niemand wieder zurück. Seither ist das Gebiet um den Reaktor 4 in Tschernobyl eine 3500 km2 grosse Sperrzone und von der Armee und der Polizei bewacht.

Es war keine dieser Touristen-Touren mit Bus und blöden Fragen. Ich hatte einen privaten Guide damit beauftragt, mich zu den interessantesten Plätzen zu bringen und er versprach mir, das Unmögliche möglich zu machen. Er hielt sein Versprechen und brachte mich an einen der gefährlichsten Orte der Welt.

Ich stand an der Treppe und bewegte mich langsam nach unten. Schnell aber riss er mich mit den Worten „Are you crazy?!“ an der Schulter zurück. Die Treppe führte in den Keller eines Spitals. Seit 33 Jahren nun liegen dort die Feuerwehruniformen der Ersthelfer im Keller. Sie wurden derart stark verstrahlt, dass sie schon sehr bald darauf unter scheusslichen Umständen verstarben. Ihre Kleidung strahlt noch immer und macht den Keller zu einem Ort des Todes. Alles nass und dunkel. Wir gingen die Treppe hoch.

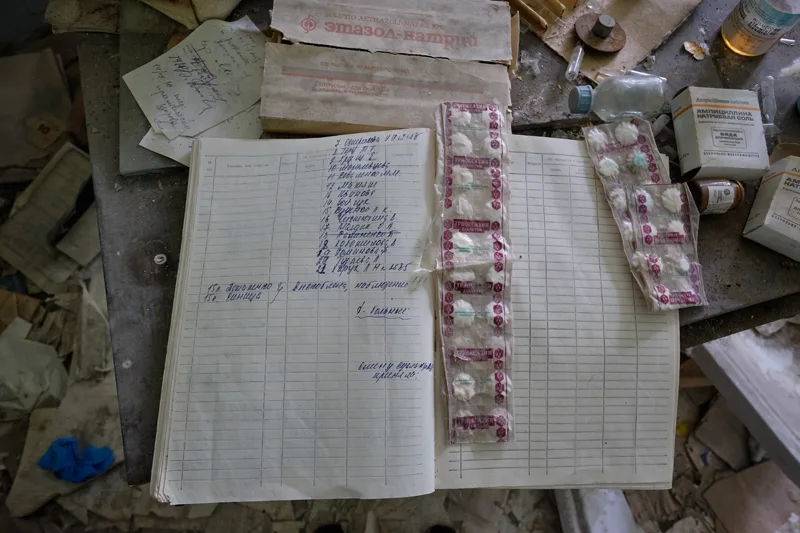

Medikamente und von Hand geschriebene Kranken-Dossiers waren in den Behandlungsräumen. Flaschen lagen am Boden und waren mit dem Verputz der Wand verdeckt. Nichts anfassen, hatte man mir eingetrichtert. Mit dem Fuss schob ich eine faustgrosse Kakerlake an, um zu sehen, ob sie noch lebte. Nichts lebte mehr in diesem Krankenhaus. Nirgendwo sonst war der Tod so präsent, wie hier. Leere Körbe für Babys füllten den Raum. Daneben schien es, als wären dort früher Menschen geboren. Eine Abbildung des weiblichen Unterleibs lag im Dreck und zeigte mehr die Verzweiflung als die Anatomie der Frau.

In meinem Alter kann man gut abschätzen, was gefährlich ist und was harmlos. Mit radioaktiver Strahlung verhält es sich etwas anders. Ich hatte in Physik aufgepasst, trotzdem war mir der Wert Mikrosievert neu. Mitten in der Stadt schlugen unsere Messgeräte Alarm. 3.5 Mikrosievert und ein Alarmgeräusch aus meiner Hosentasche. Musste ich mir Sorgen machen? Ich trug ein dünnes Hemd, es war schliesslich über 30° C heiss an diesem Juni-Tag. Mein Guide trug eine dicke schwarze Lederjacke. Der Chauffeur blieb im Auto.

Mit der Strahlung verhält es sich etwa so, wie mit dem Besuch der Schwiegermutter: Je länger man ihr ausgesetzt ist, desto schlimmer. Waren die Werte hoch, dann hiess es pressieren. Waren sie höher, dann hiess es stehenbleiben und fasziniert aufs Messgerät schauen, wie der Wert steigt und steigt. Der ständige Vergleich mit dem Normal-Wert von Zuhause liess mich zum Schluss kommen, dass die 10-fache Strahlung noch kein Grund zur Beunruhigung ist. Als wir dann an einem Greifarm eines Baggers aber die über 1000-fache Strahlung massen und mein Guide die Luft anhielt, war es Zeit, sich Sorgen zu machen. Vor allem, weil dieser Greifarm nochmal explizit von den Behörden als stark verstrahlt markiert war. Ein ganzer Tag in Pripjat und Tschernobyl war allerdings nicht genug, um meine Gesundheit zu gefährden. Gerade wenn man bedenkt, dass mein Guide 300 Tage im Jahr in der Sperrzone verbringt. Er hatte aber auch eine Behinderung. Seinen rechten Arm konnte er nicht drehen. Dies war der Verstrahlung seiner Mutter geschuldet. Sie lebte während der Katastrophe nicht weit weg in Kiev und wurde wie hunderttausende andere verstrahlt.

Die ganze Stadt ist von Bäumen so hoch wie die höchsten Häuser überwuchert. Vögel sah ich kaum welche. Für den Menschen eine lebensfeindliche Region für die nächsten 50’000 Jahre. Merkwürdig, wenn man mitten im Wald an einer Ampel steht, freilich nicht, weil sie rot ist, sondern weil man kaum glauben kann, dass hier jemals ein Auto vorbei rauschte, vielleicht mit einem Kind auf dem Rücksitz, das sich auf einen Besuch bei Freunden freut.

Das Durchschnittsalter in Pripjat war 26 Jahre. Eine lebendige Stadt, in der 15’000 Kinder lebten. Kaum jemand weiss, was aus ihnen geworden ist. Sie mussten alles hinter sich lassen. Ihre Sachen wurden geplündert oder sind mittlerweile verrottet. Einzel sieht man Bücher, Möbel und einen Schuh im Staub. Die Natur nimmt es sich zurück und gibt es nicht wieder her.

Gläser klingen beim Anstossen, Musik im Hintergrund und die Menschen tragen schöne Kleidung. So mag es im schönsten Café der Stadt gewesen sein. Am Fluss gelegen mit hohen Rosensträuchern beim Zugang. Mein Guide zeigt mir ein Bild von damals und ich mache ein Bild von jetzt. Eindeutig, dass wir am selben Ort sind – unglaublich, dass wir am selben Ort sind. Im Gegensatz zum Spital, war hier das Leben präsent. Wie gerne wären die Leute immer noch hier und würden sich über die Welt unterhalten. Es kam anders.

Man nennt sie die «Brücke des Todes». Als sich eine kleine Gruppe auf der Brücke zusammenfand, wussten sie nichts vom unsichtbaren Feind. Von den Sirenen der Feuerwehr geweckt, sahen sie sich das Spektakel vom brennenden Kraftwerk in der Ferne an. In einer Zeit, wo man jederzeit mit einem atomaren Angriff der Amerikaner rechnete, war ein Feuer kein Schrecken. Es sah sogar schön aus, denn die Radioaktivität ionisierte die Luft und liess sie blau und grün leuchten. Sie wurden so stark verstrahlt, dass sie schon sehr bald sterben mussten.

Wenn ein Zeiger ganz oben ist und der Hahn bereits zu, dann weiss man, dass es gleich knallt. Trotz Widerstand wurde weiter von Hand an den Rädchen gedreht bis es zu spät war und eine Explosion Tonnen radioaktives Material in die Luft schleuderte. In der Nacht vom 26. April 1986 explodierte der Reaktor Nr. 4 in Tschernobyl nach einem missglückten Test. Die Regierung stritt die Katastrophe zunächst ab und die Bevölkerung war im Ungewissen. Am nächsten Tag schien das Leben normal, abgesehen vom Militär, das plötzlich Schutzanzüge trug und Messungen durchführte. 36 Stunden nach der Explosion kamen 1200 Busse in einem 20 km langen Konvoi an, um die Einwohner von Pripjat abzuholen.

Etwas grob aber dennoch freundlich servierte die Hotelbesitzerin eine Gemüsesuppe. Es war kurios, mitten in Tschernobyl Mittag zu essen. Auch weil es bereits Ende Nachmittag war. Es war die Gelegenheit über etwas anderes nachzudenken oder über private Dinge zu sprechen. Nicht für meinen Guide. Er erzählte aus seinem Wissen Sachen, die mich interessierten. Er sprach von den Ersthelfern, der Feuerwehr und der Armee, den Liquidatoren, die zum Aufräumen einberufen wurden und von den Minenarbeitern, die einen 130 Meter langen Tunnel gruben, damit das Fundament des Kraftwerks gestützt werden konnte. Ohne sie, hätte eine zweite Explosion die anderen drei Reaktoren beschädigt und so eine weitaus grössere Katastrophe ausgelöst. Europa wäre heute unbewohnbar. Darauf zeigte er mir das Monument. Es ist genau diesen Menschen gewidmet, welche die Welt retteten. «To Those Who Saved The World» steht es an einer Plakette. Ein paar Menschen aus Beton. Und wir wussten es nicht.

Meine Reise endete wie sie begonnen hatte: Mit einer halsbrecherischen Taxifahrt. Am Steuer sass ein verschwitzter Spinner, der mit unserem Leben spielte. Zuhause angekommen war ich froh, dass es noch da war – mein Zuhause.